本物と聴き分けができないほどリアルな音色を鳴らしたり、世の中には存在しない自分だけの新しい音を生み出す。このどちらも可能にするのがシンセサイザーです。「合成」という意味を持つシンセサイズが語源で、今や音楽を作る上で欠かせない存在になっています。前号に引き続き「絶対わかる」シリーズの第2弾として、シンセサイザーの基本や使い方、活用方法をできるだけ簡単にお届けしていきます。

本物と聴き分けができないほどリアルな音色を鳴らしたり、世の中には存在しない自分だけの新しい音を生み出す。このどちらも可能にするのがシンセサイザーです。「合成」という意味を持つシンセサイズが語源で、今や音楽を作る上で欠かせない存在になっています。前号に引き続き「絶対わかる」シリーズの第2弾として、シンセサイザーの基本や使い方、活用方法をできるだけ簡単にお届けしていきます。

本記事は、「基礎編(本記事)」「実践編」の2部構成になっています。

シンセサイザーの基本

シンセにも種類がある

「シンセ音」と言われた時に、どのような音色を想像するでしょうか? ある人はEDMなどで使われてるような分厚いシンセ・リード・サウンドを思い浮かべるかもしれませんし、またある人はウォームなパッドを。ピアノの音をイメージする人もいるかもしれませんね。ギターやドラムのように音のイメージが確立していないのがシンセの大きな特徴です。というのも、シンセサイザーとは、音を合成することで新しい音を生み出す楽器の総称。モデルによって音を出す仕組みも様々で、仕組みが違えば当然、作れる音色も変わってくるのです。

ここでいうシンセの種類は、アナログとかデジタル、ソフトウェアとかハードウェアではなく、音を作る仕組みによる違いのこと。まずはシンセサイザーの代表的なタイプと、それぞれの特徴をチェックしていきましょう。特徴がわかっていれば曲作りには困りませんので、細かい原理を知らなくても大丈夫です。

減算合成方式

オシレーターという発振回路で作った音をベースに、不要な要素をフィルターでカットして音を作っていくのが減算合成方式。ちょうど石を削って彫刻を掘り出すようなイメージでしょうか。引き算で音を作っていくタイプです。いわゆる「シンセ」の多くがこのタイプを採用しており、シンセサイザーの王道方式です。

アナログ・シンセやシンセサイザー音源と言われたら、基本的にはこのタイプと考えてもOK。例を挙げたらキリがありません。

▲写真1 シンセサイザーの代名詞、minimoogは減算合成方式

▲写真1 シンセサイザーの代名詞、minimoogは減算合成方式

加算合成方式

反対に、複数の波形を足していくことでサウンドを作っていくのが加算合成方式。パイプ・オルガンもこの方式と言うことができるでしょう。音作りの難易度は高めですが、使いこなすと非常にユニークな唯一無二のサウンドを作り上げることができます。

FM合成方式

ヤマハの大ヒット・シンセサイザー、DX7に代表されるFM音源。印象的なエレクトリック・ピアノやベル、ベース・サウンドは、シンセの定番音色として数多くのシンセにプリセットとして収録されています。FM音源のFMは、FMラジオと同じFrequency Modulationから取られており、元の音を変調させる…シンプルに言えば、ビブラートのかかったような音にすることで波形を歪ませて音を作るという方式です。結果として複雑な倍音を含んだ印象的なサウンドを作ることができます。

FM音源の本家が復活させて話題になったYAMAHAのreface DXや、ソフトウェアでもNative InstrumentsのFM8などが有名です。

▲写真2 FM音源を搭載したYAMAHA reface DX

▲写真2 FM音源を搭載したYAMAHA reface DX

PCM方式

1980年代以降、技術の進化によって生まれてきたのが生楽器の音をサンプリング…つまりレコーディングし、音源として使う方式が主流になりました。ゼロから波形を生み出すのではなく、サンプリング素材を音源部に使うシンセは「PCM方式」などと呼ばれます。オシレーターの後はフィルターやアンプなど減算合成方式と同じような流れで音作りをするのが一般的です。シンセサイザーやキーボードはもちろん、電子ピアノや電子ドラムもこの方式がスタンダードです。

最近ではメモリーが大容量になり、パソコン・ベースであればハードディスクに大量にサンプルを保存できることから、音程や演奏の強さごとにサンプリングし、それを鳴らし分けることで本物の楽器と聴き分けできないほどリアルなサウンドを再現することができます。録音した音をベースに音作りをしていくので、既存の楽器や音をリアルに再現するのに適した方式です。

今回の特集では、減算合成方式をメインに紹介していきます。先述の通りシンセで最もスタンダードな方式なので、この基本がわかってしまえば、曲作りで通常困ることがないほど、シンセの音作りができるようになるはずです。

音の三大要素

シンセの音作りを考えるときに、まず大切なのが音を構成する3つの要素です。曲を作る上で、メロディー、コード、リズムが重要であるように、音色を作るときにもポイントとなる要素が存在しています。

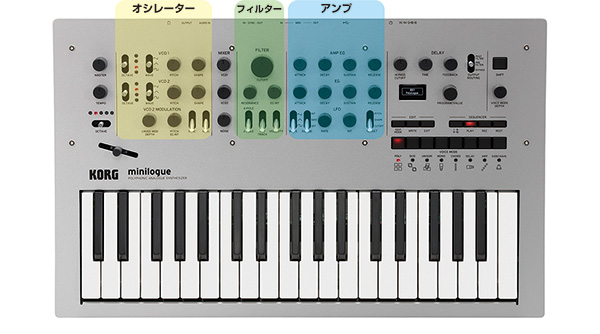

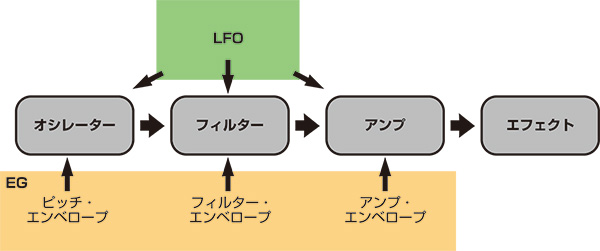

それが「音程」「音色」「音量」という3つの要素です。この3要素が組み合わさることで、人間は音を〜っぽい音という風に認識しています。シンセサイザーでは、この3つの要素を「オシレーター(音程)」「フィルター(音色)」「アンプ(音量)」というセクションでコントロールしていきます。つまみがたくさんついていて複雑そうに見えるシンセも、基本はこの応用に他なりません。

言葉を変えれば、「オシレーターで作った音をフィルターで加工し、アンプで音量調整する」これが減算合成方式のシンセサイザーの基本の流れ。図1は、KORGのminilogueですが、本体の左からオシレーター、フィルター、アンプの順で並んでいるのが分かります。その他のセクションは、この3つの要素を補う機能です。次のページからは、シンセサイザーの各セクションを順に紹介していきます。プラグインでも大丈夫ですので、実際にシンセをいじりながら読んでもらえば、よりわかりやすいと思います。また、webでは音声も公開していますので参考にしてください。

ちなみに、アナログ・シンセサイザーでは、オシレーターをVCO、フィルターをVCF、アンプをVCAなんて呼ぶこともあります。VCというのはVoltage Controlの略で、電圧でコントロールしていることから、こう呼ばれています。

▲図1 シンセサイザーの音色は、オシレーター、フィルター、アンプという3つのセクションで作っていきます。写真は、KORGのアナログ・シンセサイザーminilogue

▲図1 シンセサイザーの音色は、オシレーター、フィルター、アンプという3つのセクションで作っていきます。写真は、KORGのアナログ・シンセサイザーminilogue

オシレーター

音程と元の波形を決める

まずはシンセサイザーの心臓部、オシレーター・セクションから見ていきましょう。減算合成方式は、削りだして音を作り上げるのが基本概念ですから、元になる音が必要です。音程と、基本となる波形を作るのがオシレーター・セクションの働きです。

実際のパラメーターを見ていきましょう。写真4はRolandのSE-02のオシレーター・セクション。SE-02は3つのオシレーターを搭載したシンセサイザーですので、縦に3つ、同じつまみが並んでいるのがわかります。まず「Range」つまみで、基本となる音程を設定します。モデルによっては「Pitch」や「Octave」と書かれている場合もありますが、同じものです。このつまみではオクターブの高さを設定します。8’が基準の高さで、4’、2’と数値が小さくなると1オクターブずつ高く。反対に16’、32’となると低くなっていきます。アナログ・シンセの場合は鍵盤数が少ないモデルが一般的なので、ベース音色のように低域で演奏する音を作る際は、基準音程を低く設定する必要があります。その次の「Tune」は、音程をセント単位で微調整するために使用します。1つのオシレーターだけで鳴らす場合にいじる必要はありませんが、複数のオシレーターを重ねる場合に、それぞれの音程を微妙に変えることで、コーラスのような効果がかかり、分厚いサウンドを作ることができます。

そして「Waveform」で元となる波形を選びます。収録されている波形はモデルによって異なりますが、代表的なものを1つずつ見ていきましょう。減算合成方式のシンセの場合、波形にどのような倍音が含まれているかが重要になります。

三角波

その名の通り、三角の形をした波形です。基音に加えて奇数倍音を持っています。倍音を含んではいるものの、高域になるに従って減衰していくのが特徴で、柔らかくて丸みのある印象のサウンド。シンセ・パッドや、ソフトなシンセ・リードなど、ソフトな音色に使用されます。

英語表記では「Triangle Wave」と書かれます。

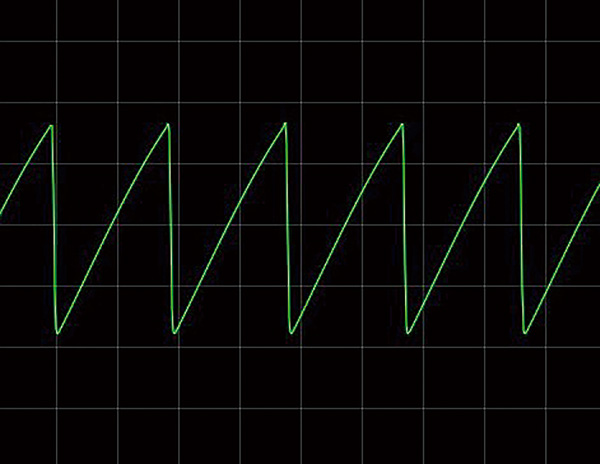

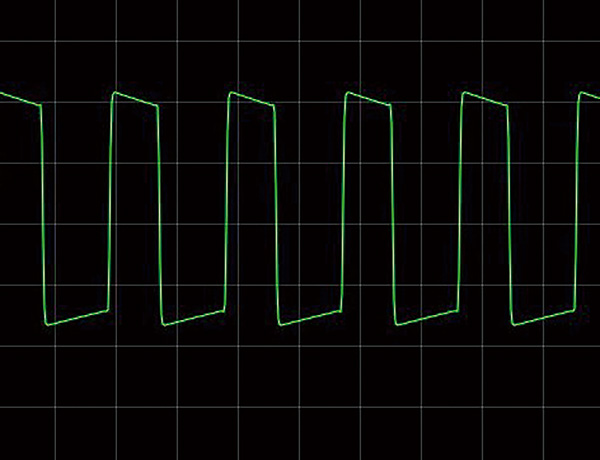

ノコギリ波

ノコギリの歯のような形をした波形で、英語では「Saw」と呼ばれます。奇数/偶数両方のすべての倍音を含んでおり、エッジの効いた明るいサウンドはベースやリードにピッタリ。最もわかりやすい「シンセ・サウンド」と言っても良いかもしれません。ノコギリ波を重ねてデチューンをかけることで、EDMなどで使われる分厚いシンセ・サウンドを作ることができます。

矩形波

ファミコンなど、昔のゲームや機械音でお馴染みの音色です。三角波と同じく奇数倍音を持っていますが、高域でも減衰量が少ないため、より主張の強いサウンドを作ることができます。リード楽器やパッドなどで使われます。英語では「Square」と呼ばれます。

また、矩形波の波形を時間的に変化させた派生波形がパルス波。こちらもシンセではよく使われます。

正弦波

「サイン波」とも呼ばれる、倍音のない音。丸みを帯びたサウンドで、単体で使うよりも、他の音に混ぜることで音の存在感や太さを作り出すことのできる便利な波形です。

ノイズ

ザーっというノイズは、音楽では邪魔者。あってはならないものとして扱われることがほとんどですが、実はシンセにおいては唯一無二の要素として、音作りに欠かすことのできない要素です。

昔から打楽器やパーカッションの音を作るのに活用されていましたし、他の音にうっすらと混ぜることで音を汚し、奥行き感をつけることができます。

◇◆◇◆

シンセでは、これらの波形をミックスして音を作っていきます。どのように組み合わせるのかは、実践編で詳しく紹介していきます。

フィルター

削り取って音を作る

オシレーターで作られた音から、不要な要素をカットして目的の音を作り出すのがフィルター・セクションです。どのようにカットするかによって音が決まってしまうので、シンセの音作りで最も重要なセクションといっても良いでしょう。

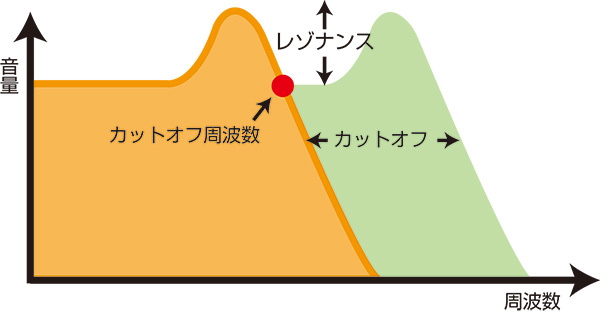

基本のパラメーターはCutoffとResonanceの2つと非常にシンプルです。Cutoffは、どの位の周波数からフィルターを働かせる(カットする)のか基準となる周波数を決めるパラメーター。また、カットオフ周波数付近の倍音を強調して、サウンドに癖をつけるのがResonanceです。Resonanceは一部のモデルではEmphasis(エンファシス)と表示されていることもあります。

これを読んでも、実際にどのようなサウンドができるのかイメージするのは難しいと思います。Cutoffはあくまでカットを始める周波数を決めるだけで、どの要素をカットするかはわかりません。それを決めるのがフィルターの種類です。シンセサイザーによっては固定の場合もありますが、代表的なタイプをいくつか紹介します。

▲写真9 演奏しながらフィルターをグリグリ! シンセの醍醐味です

▲写真9 演奏しながらフィルターをグリグリ! シンセの醍醐味です

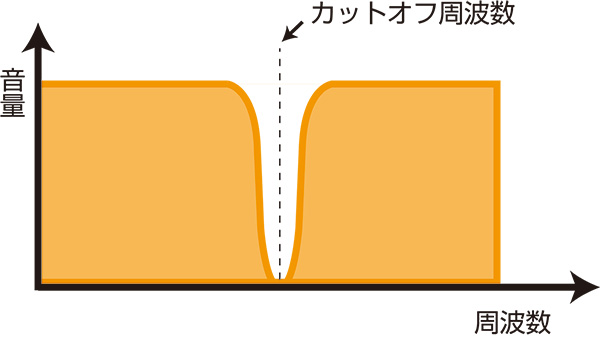

ロー・パス・フィルター

文字通り、ロー(低域)をパス(通す)するフィルターで、頭文字を取って「LPF」と呼ばれることもあります。低域を通す…つまりCutoffで決めた周波数より高い音をカットするためのフィルターです。シンセに搭載されているフィルターとしては最も一般的で、フィルター・タイプが固定のモデルは、ほとんどがLPFだと思ってもOK。Cutoffを最大に設定すると、フィルターはかからないのでオシレーターで作った音がそのまま再生されます。Cutoffを下げていくと段々高域がカットされ、柔らかい音に変化していきます。このように周波数を下げていくことを「フィルターを閉じる / 絞る」なんて表現することもあります。

ハイ・パス・フィルター

LPFとは逆に、Cutoffで決めた周波数より低い音をカットし、高域だけを通すのがハイ・パス・フィルター(HPF)です。再生しながらフィルターを回していくと、線が細くなっていくような効果を作ることができます。

このタイプもシンセの定番フィルターと言って良いでしょう。

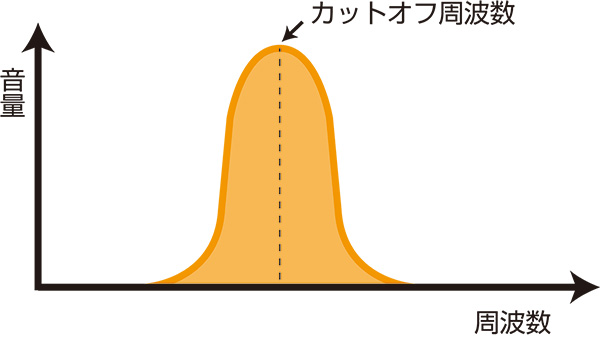

バンド・パス・フィルター

ローパス・フィルターとハイパス・フィルターを組み合わせたのが、バンド・パス・フィルタ−(BPF)です。BPFでCutoffを操作すると、設定した周波数付近の音だけ通し、それより高域、低域の音をフィルターでカットします。

ノッチ・フィルター

バンド・パス・フィルターの働きを反転させたのがノッチ・フィルター(Notch)です。Cutoffで設定した周波数成分だけをカットし、それ以外の音を通すフィルター・カーブです。

フィルターはEQと同じ!?

ここまで紹介した図を見て、既視感を感じた人も多いのではないでしょうか? 実はフィルターがやっていることは、EQとほとんど一緒。というよりも、EQがフィルターの1種なんです。

モデルによっては、フィルターのカット・カーブの鋭さも変更できます。鋭さはPoleで表されていて、数値が大きくなるほどカット性能が上がり、鋭いカーブを設定できます。

▲図6 EQ的に考えれば、フィルターの効果がイメージしやすくなります

▲図6 EQ的に考えれば、フィルターの効果がイメージしやすくなります

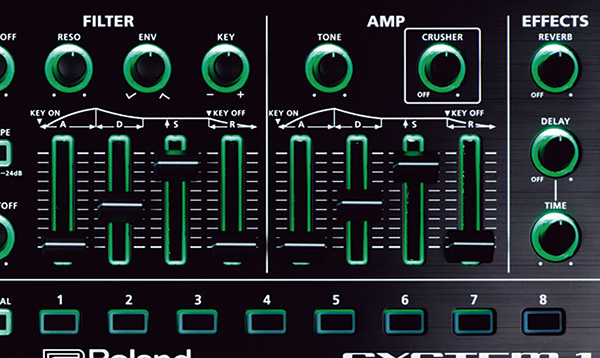

アンプとエンベロープ

音量を決めるAMP

音の3大要素、最後の「音量」をコントロールしているのが「AMP」セクションです。簡単に言えば、ボリュームのこと。アンプ・セクションは本当にこれだけですので、特に解説する必要もありません。

▲写真10 アンプやフィルターに時間変化を付けるのがエンベロープ・ジェネレーターです

▲写真10 アンプやフィルターに時間変化を付けるのがエンベロープ・ジェネレーターです

時間変化をつけるエンベロープ

オシレーター、フィルター、アンプと経て音が作られてきましたが、どんなに細かく調整しても「ピー」や「ポー」など、音色というより「音」が鳴っているだけ。そんな風に感じるはずです。

その理由は簡単。パラメーターに時間変化がないからです。あえて「時間変化」と難しい表現をしましたが、言っていることは当たり前のこと。例えばギターをピックで弾くと、弾いた瞬間が最大音量になり、そのあと弦の振動と共に緩やかに音量が下がっていきますし、ドラムの場合は叩いた瞬間に最大音量になり、その後すぐに音が消えてしまいます。これは「音量が時間変化によって変わっている」ということ。この音量の変化があるからこそ、色々な楽器の音色を聴き分けることができるのです。

その時間変化を作ってくれるのが「エンベロープ・ジェネレーター(EG)」というセクションです。

EGを考える上で大切なのは、どこにかけるかで効果が変わりるということです。フィルターにかければフィルターの開き具合を。オシレーターのピッチに掛ければ音程に時間変化を与えることができます。

そのため、多くのシンセサイザーには、複数のEGが搭載されており、複数のパラメーターに時間変化をつけることができます。

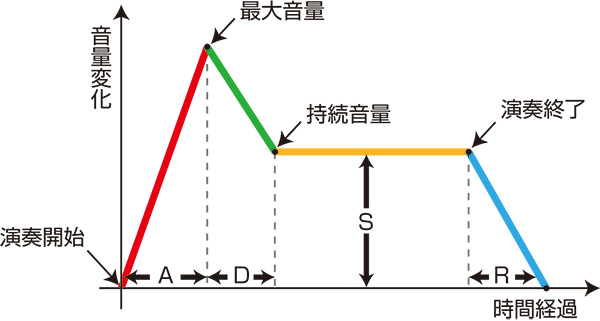

EGは主に4つのパラメーターで時間変化を作っていきます。変化をイメージしやすいように、図を見ながら考えていきましょう。

アンプにエンベロープ(ADSR)をかけたときの音量変化のイメージ

アンプにエンベロープ(ADSR)をかけたときの音量変化のイメージ

アタック・タイム(A)

音を出し始めたときに、どのように音量が変化するのかを決めるのが「アタック・タイム」です。この数値を小さくすれば、演奏と同時に一気に音量が上がり、立ち上がりの早い音になります。反対に上げていくと、音が鳴り始めてから最大音量になるまでに時間がかかるようになります。つまり、ベースやリード音色など立ち上がりの早い音を作る時には早く。パッドやストリングスのように柔らかい音を作りたい時には遅めに設定します。

リリース・タイム(R)

無限に音が鳴り続けるということは現実にはほとんどありませんから、演奏を止めたら、いつかは無音に戻っていきます。演奏を止めてから音が消えるまでの時間を調節するのが「リリース・タイム」です。ギターやピアノの場合は序々に音量が下がっていきますが、打楽器の場合はすぐに無音に戻ってしまいます。リリース・タイムを調節することで、こういった「音の余韻」をコントロールすることができます。

数値を小さく設定すると、演奏をやめてからすぐに無音に戻っていきます。数値を大きくしていけば、演奏をやめても音を伸ばし続けることができます。シンセの場合は、リリース・タイムを最大にすれば永遠に音を鳴らし続けることも可能です。

減衰を調整するパラメーターと考えるとわかりやすいと思います。

サスティン・レベル(S)

演奏が始まるとアタックで指定した時間で音量が大きくなり、演奏を止めるとリリースで調整した余韻が残る。ここまではわかったと思いますが、その間の音量変化も当然存在します。例えばピアノを思い浮かべてみてください。鍵盤を叩くと瞬時に音量が最大になりますが、鍵盤を押し続けても次第に音量は下がってきます。このような挙動の楽器が多いと思いますが、オルガンでは演奏を始めてから止めるまで、常に一定の音量で鳴らし続けることができます。この落ち込み具合を作るのが「サスティン・レベル」です。アタックやリリースが「タイム」だったのに対し、サスティンは「レベル」という点がポイント。アタックとリリースが「時間」を調整するパラメーターなのに対し、サスティンがコントロールするのは「音量」という部分がとても重要です。

また、サスティンは音のアタック感をコントロールするという意味でも重要です。音の鳴り始めのポイントが他の場所よりも大きくなることで、人はアタック感を感じるのです。この辺りの考え方はコンプレッサーに通じるものがありますね。

ディケイ・タイム(D)

最後は「ディケイ・タイム」です。アタックで最大になった音量が、サスティンで指定した音量に下がるまでの時間を調整するのがディケイ・タイム。ディケイが短ければ瞬時に音量が下がるのでよりアタック感が強調され、長くなると序々に下がっていくので、変化は緩やかになります。

図を見るとわかりますが、サスティン・レベルと密接な関係にあり、サスティン・レベルが最大の時には音量が下がる余地がないので、ディケイ・タイムを設定しても音に変化はありません。また、サスティン・レベルがゼロの場合はディケイで音の減衰時間が決まることになります。

LFO

音を揺らして変化させる

ここまで紹介してきたセクションの意味がわかると、シンセのつまみの意味を理解しながらいじれるようになっていると思います。シンプルな音であれば、既に十分作れるようになっていると思いますが、動きのある複雑なサウンドを作るときには「LFO」を理解しておく必要があります。シンセの中でもわかりにくいパラメーターと言われることが多いと思いますが、仕組みがわかれば大丈夫。作れる音の幅が一気に広がります。

▲図8 ここまで紹介してきた各セクションの相関関係をまとめると、こうなります

▲図8 ここまで紹介してきた各セクションの相関関係をまとめると、こうなります

例えば、音を鳴らしながらフィルターのCutoffを動かすと、ビョーンというシンセ特有のサウンド変化が生まれます。ライブでパフォーマンスの一環としてつまみを回すならまだしも、曲作りで、しかもフィルターの開閉を定期的に動かしたい場合、毎回手動でつまみを回すというのは現実的ではありませんよね。アンプのボリュームを上下してトレモロ効果を作りたい…なんてときも同じ。手動でつまみを回しても速度も一定になりませんし、うまく揺らすことができません。

そこで、パラメーターを自動で動かしてくれるのが「LFO」。EGと同じく音そのものを変えるのではなく、何かに干渉して変化を与えるというのがポイントです。ちなみにLFOはLow Frequency Oscillatorの略で、オシレーター、フィルター、アンプにかけることで、音の様々な要素を「揺らす」ことができます。そして、この揺らすことを「モジュレーション(変調)する」と呼びます。コーラスやフランジャーをモジュレーション・エフェクトや揺れモノと呼びますが、それと同じなんです。

LFOをオシレーターのピッチにかければ「ビブラート」、フィルターにかければ「ワウ」、アンプにかければ「ビブラート」効果を作ることができます。では、LFOの主要なパラメーターを見ていきましょう。

Wave

LFOでパラメーターを自動化する時、どのように動かすのかを決めるのが「Wave」です。LFOの「O」はオシレーターを表していましたが、実はLFOの正体は、人間が音程として聞こえないくらい低い周波数に設定されたオシレーター。ここで選んだ波形の形に沿って、パラメーターの動き方が変化します。例えばサイン波を選べば上がって下がっての動きが滑らかに、三角波なら直線的なカーブになる…という具合です。

選べる波形のタイプはシンセサイザーによって違いますが、基本的にはオシレーターと同様。一部のモデルではランダムや複雑な波形が用意されている場合もあります。

Rate

パラメーターを動かすスピードを決めるのが「Rate」です。上げていくとWaveの周期が短くなり、パラメーターが変化するスピードが速くなります。「どのくらいのスピードでつまみを回すかを決めるパラメーター」とイメージするとわかりやすいと思います。とはいっても、機械で動かしますので、人間ではとても不可能なスピードでパラメーターを変化させることができます。

BPMに同期させる「Sync」機能を備えている場合もあります。プラグインの場合はDAWソフトのテンポ、ハードウェアの場合は内部のテンポやシーケンサーに追従し、ビートに同期したフレーズを作ることができます。

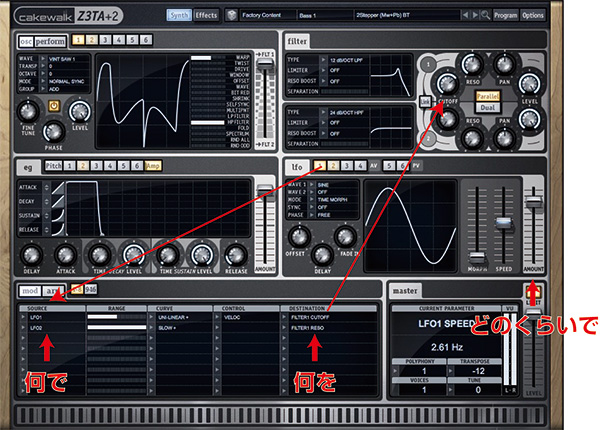

何を何でモジュレーションさせる?

LFOは何かに干渉して変化を与えるというセクション。つまり、「何に対してLFOをかけるか」を指定しなければ、音に変化は生まれません。

それを決めるのがモジュレーション・マトリクスというセクション。モデルによってはLFOから直接パラメーターを設定できるケースも多いのですが、最近のシンセサイザーは複雑な音作りができるようにモジュレーション・マトリクスが充実している製品が主流になっています。図9はCakewalkのZ3ta +2というシンセですが、「サイン波が設定されたLFO1でフィルターのカットオフに動かし」同時に「違う波形を設定した2つ目のLFOでレゾナンスを動かす」なんて設定を行っています。このように、何をどこに接続してあげるかという経路を作るのがモジュレーション・マトリクスの役割です。特にEDMなど最近の音楽で使われているシンセ音色では、モジュレーション・マトリクスが欠かせません。

▲図9 モジュレーション・マトリクスを使うことで、複数のパラメーターを同時に動かすような複雑な音作りが行えます

▲図9 モジュレーション・マトリクスを使うことで、複数のパラメーターを同時に動かすような複雑な音作りが行えます

以上で実践編は終了! 「実践編」に続きます。